ニュージーランドの自然環境を守る取り組みとは?持続可能な未来に向けたグリーン国家の挑戦

「クリーン&グリーン」なイメージで知られるニュージーランド。その美しい自然は、世界中の人々を魅了してやみません。しかし、そのイメージは単なる観光PRではなく、国を挙げて真剣に取り組む環境保全活動の賜物なのです。ニュージーランドは、気候変動対策や再生可能エネルギー導入、廃棄物削減など、多岐にわたる課題に積極的に挑戦し、持続可能な未来を築こうとしています。

この記事では、ニュージーランドがどのように環境保全に取り組み、「グリーン国家」としての道を歩んでいるのか、その具体的な戦略や国民の意識、国際的な役割まで、2025年現在の最新情報を交えながら徹底解説します。ニュージーランドの自然の魅力だけでなく、それを守るための努力を知ることで、あなたの滞在がより深く、意義のあるものになるはずです。

ニュージーランドの環境問題への挑戦:未来世代のための取り組み

ニュージーランドは、その豊かな自然環境を守るため、さまざまな環境問題に真正面から向き合っています。特に気候変動、エネルギー、廃棄物は、国が優先的に取り組むべき重要課題として認識されています。

気候変動対策:野心的な目標と具体的な取り組み

ニュージーランド政府は、気候変動を国家の安全保障に関わる重要な課題と位置づけ、「Zero Carbon Act(ゼロカーボン法)」を制定しました。この法律は、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする(カーボンニュートラル達成)という非常に野心的な目標を掲げています。

この目標達成のため、以下のような具体的な取り組みが進められています。

- 排出量取引制度 (Emissions Trading Scheme – ETS): 主要な排出源に対して価格付けを行い、排出削減を経済的に促す制度です。対象となるセクターは徐々に拡大されています。

- 再生可能エネルギーへの移行促進: 後述するように、電力における再生可能エネルギー比率を高めるための投資や政策が進んでいます。

- 運輸部門の脱炭素化: 電気自動車(EV)の普及促進(補助金、充電インフラ整備)、公共交通機関の利用促進、輸送効率の改善などが図られています。

- 農業分野での排出削減: ニュージーランドの主要産業である農業(特に畜産)からのメタンガス排出削減に向けた研究開発や、持続可能な農法への転換支援が行われています。

- 気候変動適応策: 避けられない気候変動の影響(海面上昇、異常気象など)に備えるための計画策定やインフラ整備も進められています。

これらの取り組みは、政府だけでなく、企業や地域社会、そして国民一人ひとりの協力によって支えられています。

再生可能エネルギーへのシフト:100%達成に向けた道のり

ニュージーランドは、水力、地熱、風力といった豊富な自然エネルギー資源に恵まれており、再生可能エネルギーの導入において世界をリードする国の一つです。すでに電力供給の約80%以上を再生可能エネルギーで賄っており、2030年までには100%再生可能エネルギー由来の電力供給を目指すという高い目標を掲げています。

現在の状況 (2025年推定)

電力供給の 約85% が再生可能エネルギー由来!

主な電源: 水力 (約60%), 地熱 (約15-20%), 風力 (約5-10%)

目標:2030年

電力供給の 100% を再生可能エネルギーで!

目標達成に向け、太陽光・風力発電への投資拡大、送電網の強化などが進行中。

主な再生可能エネルギー源

水力発電: 豊富な降水量と高低差を利用した主要電力源。

地熱発電: 環太平洋火山帯に位置する利点を活かし、安定供給に貢献。

風力発電: 特に沿岸部や丘陵地帯で発電ポテンシャルが高い。

太陽光発電: 近年、導入が急速に進んでいる。

この目標達成のため、政府はエネルギー効率・保全庁 (Energy Efficiency and Conservation Authority – EECA) などを通じて、家庭や企業における省エネ化や再生可能エネルギー導入を支援しています。太陽光パネル設置への補助金や、エネルギー効率の良い家電製品への買い替え促進などがその例です。

プラスチック廃棄物ゼロへの挑戦:政府と国民の協力

世界的な問題となっているプラスチック廃棄物。ニュージーランドも例外ではなく、この問題に積極的に取り組んでいます。特に使い捨てプラスチックの削減は喫緊の課題です。

政府は段階的に特定の使い捨てプラスチック製品の使用・提供を禁止する法律を施行しています。

- 2019年: レジ袋(薄手の使い捨てプラスチックバッグ)の禁止

ニュージーランドのスーパーなどで買い物をするとき、ビニール袋ではなく茶色の紙袋(ペーパーバッグ)が使われていることが大半でした!一度、紙袋の手触りに慣れてしまうと、ビニール袋を久しぶりに触ったときに違和感を感じました…!

- 2022年以降: プラスチック製の綿棒、ストロー(一部例外あり)、食器類(皿、ボウル、カトラリー)、発泡スチロール製の食品・飲料容器などの禁止

- 今後の計画: さらなる品目(レジ袋の完全禁止、一部のプラスチック包装材など)の禁止が予定されています。

使い捨て禁止 (段階的)

レジ袋、ストロー、一部食器、綿棒など、問題のある使い捨てプラスチックを法律で禁止。

代替素材の推進

堆肥化可能 (Compostable) な素材やリサイクル可能な素材への転換を奨励・支援。

容器包装リサイクル制度

製品の生産者責任 (EPR) に基づく、より効果的なリサイクルシステムの構築を計画中。

リフィル・再利用文化の奨励

マイボトル、マイカップ、詰め替え用製品の利用を促進するキャンペーンやインフラ整備。

私たちにできること

- マイバッグ、マイボトル、マイカップを常に携帯する。

- 過剰包装の商品を避け、量り売りなどを利用する。

- 地域のゴミ分別ルールを正しく守る。

- プラスチックフリーな製品を意識して選ぶ。

- 使い捨てではなく、繰り返し使えるものを選ぶ。

これらの法規制に加え、政府はリサイクルインフラの改善、堆肥化可能な代替素材の開発支援、そして国民への啓発活動にも力を入れています。スーパーマーケットでは量り売りコーナーが充実していたり、カフェでマイカップ割引があったりと、環境保全を意識した消費行動が社会に浸透しつつあります。

豊かな自然を守る:保護活動とエコツーリズム

ニュージーランドの魅力は何と言ってもその壮大で多様な自然環境です。固有の動植物が多く生息するこの貴重な生態系を守るため、国や地域、市民による様々な保護活動が行われています。

国立公園と保護区:生物多様性保全の最前線

ニュージーランドには、フィヨルドランド (Fiordland) やトンガリロ (Tongariro)、アベル・タスマン (Abel Tasman) など、13の国立公園 (National Parks) があり、国土の広範囲が保護地域に指定されています。これらの管理は主に環境保護省 (Department of Conservation – DOC) が担っています。

DOCの主な活動内容は以下の通りです。

- 外来種の駆除・管理: ネズミ、オコジョ、ポッサムなど、固有種を脅かす外来哺乳類の駆除は最重要課題の一つです。「Predator Free 2050」という国家目標を掲げ、2050年までに主な捕食性外来種を根絶することを目指しています。

- 絶滅危惧種の保護: キウイ (Kiwi) やカカポ (Kākāpō)、タカヘ (Takahē) など、絶滅の危機に瀕している固有種の繁殖プログラムや生息地の保全活動を行っています。

- 生態系の回復: 湿地帯の再生、森林再生(植林活動)など、劣化した自然環境を回復させるプロジェクトを実施しています。

- 自然遊歩道や施設の管理: 旅行者が安全かつ環境に配慮しながら自然を楽しめるよう、ハイキングコース(トラック)やキャンプ場、ビジターセンターなどを整備・管理しています。

DOCの活動は、政府予算だけでなく、ボランティアや寄付によっても支えられており、多くの国民や訪問者が環境保全活動に参加しています。

| 国立公園名 (英語名) | 場所 | 主な特徴・魅力 |

|---|---|---|

| フィヨルドランド (Fiordland) | 南島 南西部 | ミルフォード・サウンド、ダウトフル・サウンドなど壮大なフィヨルド、原生林、滝 |

| トンガリロ (Tongariro) | 北島 中央部 | 活火山群(トンガリロ、ナウルホエ、ルアペフ)、エメラルド色の湖、世界複合遺産 |

| アベル・タスマン (Abel Tasman) | 南島 北部 | 黄金色の砂浜、ターコイズブルーの海、カヤッキングやハイキングが人気 |

| アオラキ/マウント・クック (Aoraki/Mount Cook) | 南島 中央部 | ニュージーランド最高峰アオラキ/マウント・クック、氷河、星空保護区 |

| ウエストランド・タイ・ポウティニ (Westland Tai Poutini) | 南島 西海岸 | フランツ・ヨーゼフ氷河、フォックス氷河、温帯雨林 |

エコツーリズム:自然と共生する観光の形

ニュージーランドは、観光業が国の経済に大きく貢献する一方で、観光客の増加が自然環境へ与える負荷も認識しています。そのため、「エコツーリズム」の考え方が重視されています。

エコツーリズムとは、自然環境や地域文化への影響を最小限に抑えつつ、その保全に貢献し、地域経済にも利益をもたらす観光のあり方です。ニュージーランドでは、以下のような形で推進されています。

- 環境認証制度: 「Qualmark(クォールマーク)」などの認証制度により、環境や社会に配慮した持続可能な観光事業者(宿泊施設、アクティビティ催行会社など)を評価・推奨しています。旅行者はこのマークを目印に、責任ある選択をすることができます。

- 少人数制ツアー: 大規模なツアーではなく、環境への負荷が少ない小規模なグループでのツアーが奨励されています。

- 環境教育の組み込み: ガイドが地域の自然や文化、環境保全の取り組みについて解説し、旅行者の理解と意識向上を促します。

- 収益の一部を保護活動へ: ツアー料金の一部が地域の環境保護プロジェクトに寄付される仕組みを持つ事業者もいます。

- ティアキ・プロミス (Tiaki Promise): ニュージーランドを訪れる人々に、自然と文化を尊重し、安全に配慮し、環境を守る行動を約束してもらうキャンペーンです。https://www.tiakinewzealand.com/en_NZ/

しかし、人気観光地への集中による混雑や環境負荷、インフラ整備の遅れといった課題も存在します。持続可能な観光を実現するためには、旅行者一人ひとりが「ティアキ・プロミス」の精神を理解し、責任ある行動を心がけることが重要です。

高まる国民の環境意識:草の根からの力

ニュージーランド国民の環境意識は非常に高いと言われています。これは、幼い頃からの環境教育や、身近に豊かな自然が存在すること、そしてマオリ文化における自然との深いつながり(Kaitiakitanga カイティアキタンガ:守護者・管理者としての責任)などが背景にあると考えられます。

- ゴミの分別とリサイクル: 家庭でのゴミ分別は一般的であり、多くの地域で生ゴミの堆肥化(コンポスティング)も推奨されています。

とあるゴミ出しの日。この日は黄色を緑のゴミ出しでした。黄色はリサイクルできるアルミやプラスチックなど、緑色は生ごみや庭の剪定ゴミ、赤色はリサイクルできないプラスチックなどの埋め立てゴミです。

- 環境配慮型製品の選択: オーガニック製品や地元産品、プラスチックフリー製品など、環境負荷の少ない商品への関心が高いです。

- ボランティア活動への参加: 植林活動、ビーチクリーン、外来種駆除など、DOCや地域の環境団体が主催するボランティア活動に多くの人々が参加しています。

- 日常生活での工夫: エコバッグやマイボトルの持参、節水・節電、公共交通機関の利用などが日常的に行われています。

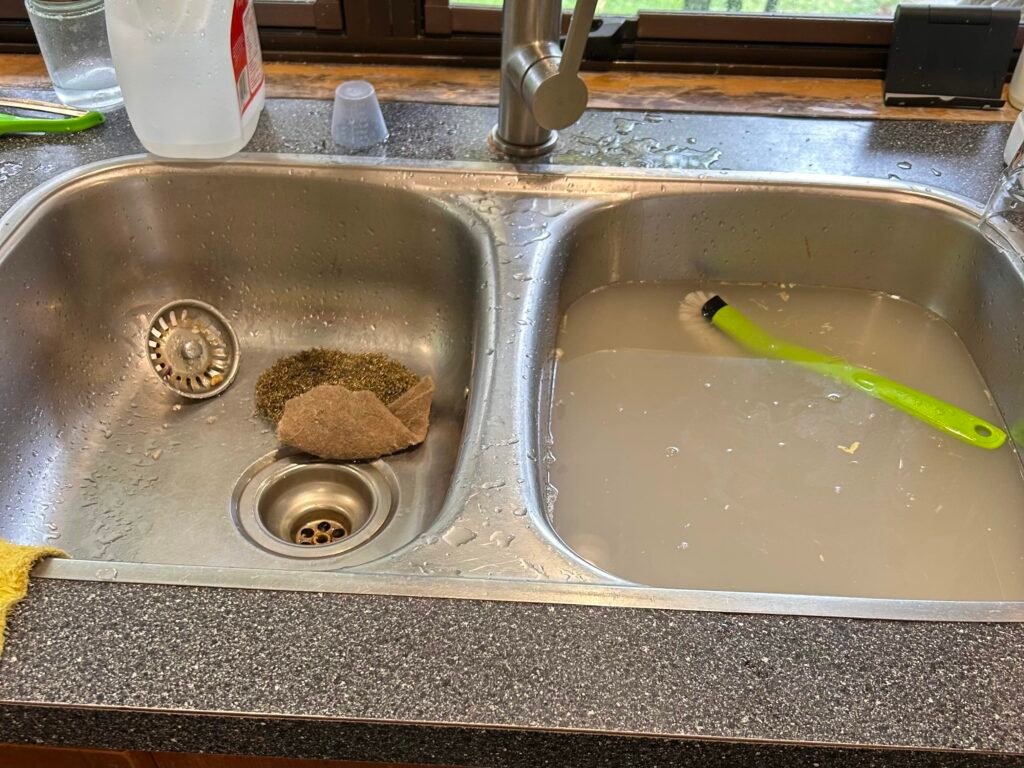

とあるご家庭の水道。シンクが二つあります。左側で簡易的にすすぎ、右側の溜めた水に洗剤を入れてしっかりと磨きます。そうすることで節水を心がけていました。(水を流しっぱなしで洗い物していたら「ストップ!」と止められました…!笑)

こうした国民一人ひとりの意識と行動が、国全体の環境保全への取り組みを力強く後押ししています。

持続可能な未来へ:国としての戦略

ニュージーランドは、目先の経済成長だけでなく、環境・社会・経済のバランスが取れた持続可能な発展を目指しています。そのための国家戦略として、国際的な目標であるSDGs(持続可能な開発目標)の達成や、グリーン産業の育成に力を入れています。

SDGs達成に向けた政策と進捗

ニュージーランドは、国連が定める17のSDGs(持続可能な開発目標)達成にコミットしており、国内政策と連動させて取り組みを進めています。政府は定期的に進捗状況をレビューし、報告書を公表しています。

| 国立公園名 (英語名) | 場所 | 主な特徴・魅力 |

|---|---|---|

| フィヨルドランド (Fiordland) | 南島 南西部 | ミルフォード・サウンド、ダウトフル・サウンドなど壮大なフィヨルド、原生林、滝 |

| トンガリロ (Tongariro) | 北島 中央部 | 活火山群(トンガリロ、ナウルホエ、ルアペフ)、エメラルド色の湖、世界複合遺産 |

| アベル・タスマン (Abel Tasman) | 南島 北部 | 黄金色の砂浜、ターコイズブルーの海、カヤッキングやハイキングが人気 |

| アオラキ/マウント・クック (Aoraki/Mount Cook) | 南島 中央部 | ニュージーランド最高峰アオラキ/マウント・クック、氷河、星空保護区 |

| ウエストランド・タイ・ポウティニ (Westland Tai Poutini) | 南島 西海岸 | フランツ・ヨーゼフ氷河、フォックス氷河、温帯雨林 |

特に、気候変動対策(目標13)、クリーンエネルギー(目標7)、持続可能な消費と生産(目標12)、海洋と陸上の生態系保全(目標14, 15)は、ニュージーランドの環境保全戦略と密接に関連しています。

グリーン産業の育成とイノベーション支援

環境問題への対応を、経済成長の新たな機会と捉える動きも活発です。政府は、「グリーン経済」への移行を支援し、環境技術(クリーンテック)や持続可能な農業、再生可能エネルギー関連産業などの育成に力を入れています。

- 研究開発への投資: 環境負荷の少ない新しい技術や製品開発のための研究機関への資金提供や、企業の研究開発を支援するプログラムがあります。例えば、農業分野でのメタン排出削減技術や、新しいリサイクル技術などが研究されています。

- グリーン投資の促進: 環境に配慮した事業への投資を呼び込むための政策や情報提供が行われています。

- スタートアップ支援: 環境関連分野で新しいビジネスを立ち上げる起業家への支援プログラムも存在します。

これにより、環境への配慮と経済的な発展を両立させることを目指しています。

環境配慮型製品と消費者の選択

ニュージーランドでは、環境に配慮した製品やサービスが消費者に選ばれる傾向が強まっています。これに応える形で、多くの企業がサステナビリティを意識した経営や製品開発を行っています。

- エコラベル: エネルギー効率を示す「Energy Star」ラベルや、環境認証「Environmental Choice New Zealand」など、消費者が環境配慮型製品を選びやすくするためのラベル表示があります。

- 地元産品 (Local Produce) の重視: フードマイレージ削減の観点から、地元で生産された食品を選ぶ動きが広がっています。ファーマーズマーケットなども人気です。

- B Corp認証など: 環境や社会への貢献度が高い企業を示す国際的な認証「B Corporation (B Corp)」を取得するニュージーランド企業も増えています。

- アップサイクル・リサイクル製品: 廃棄されるはずだった素材を再利用して作られた製品(ファッション、雑貨など)も注目されています。

消費者が意識的な選択をすることで、企業側の環境保全への取り組みをさらに促進するという好循環が生まれつつあります。

国民参加型の環境保護:一人ひとりが主役に

ニュージーランドの環境保全は、政府や専門機関だけでなく、国民一人ひとりの積極的な参加によって成り立っています。教育現場から地域コミュニティ、市民活動まで、様々なレベルで環境意識を高め、具体的な行動を促す取り組みが行われています。

学校・地域コミュニティでの環境教育

ニュージーランドでは、幼い頃から環境について学ぶ機会が多くあります。

- Enviroschools プログラム: 多くの学校が参加しているプログラムで、子どもたちが主体となって学校の環境を改善したり、持続可能性について学んだりします。校庭での野菜栽培、コンポスト作り、省エネ活動などが実践されています。 https://enviroschools.org.nz/

- 地域のリソース活用: 地域の公園、保護区、リサイクルセンターなどが環境学習の場として活用されています。DOCのレンジャーや地域の専門家が学校を訪れて授業を行うこともあります。

- 実践的な学び: 座学だけでなく、植林や水質調査、ゴミ拾いなど、実際に自然に触れ、環境保全活動に参加する機会が重視されています。

こうした教育を通じて、子どもたちは自然を大切にする心と、環境問題に対する当事者意識を育んでいます。

ボランティア活動と市民団体の役割

ニュージーランドには、環境保全に取り組む多くのNPOや市民団体が存在し、活発に活動しています。これらの団体は、政府機関と連携したり、独自のプロジェクトを推進したりしています。

- 植林・生態系回復: 地域の緑化や、固有種の生息地回復のための植林活動は、多くのボランティアが参加する人気の活動です。

- ビーチクリーン・河川清掃: 海岸や川辺に漂着したゴミを拾う活動も、定期的に各地で行われています。Sustainable Coastlines (https://sustainablecoastlines.org/) のような団体が有名です。

- 外来種駆除: DOCと連携し、地域住民が自宅の庭や近隣の保護区でネズミ捕りの罠を設置・管理する活動(トラッピング)も広がっています。

- アドボカシー(政策提言): 環境政策に対する意見表明や、より強力な対策を求めるキャンペーンを行う団体もあります。

これらの活動は、環境保全に直接貢献するだけでなく、地域コミュニティのつながりを深め、人々の環境意識を高める重要な役割を果たしています。留学生やワーキングホリデーメーカーでも参加できるボランティア活動は多くありますので、興味があればぜひ探してみてください。

リデュース・リユース・リサイクル

ゴミを減らす工夫、マイボトル・エコバッグ持参、正しい分別を徹底しよう。

賢い消費

地元産、旬のもの、エコラベル製品を選び、過剰包装を避けよう。

省エネ・節水

使わない電気は消す、シャワー時間を短くするなど、資源を大切に。

ボランティア参加

植林、ビーチクリーン、トラッピングなど、地域の活動に参加してみよう。

学び続ける

地域の環境問題やDOCの活動に関心を持ち、情報を集めよう。

声を上げる・広める

家族や友人と環境について話し、良い取り組みをシェアしよう。

意識向上キャンペーンと情報発信

政府や地方自治体、環境団体は、様々なキャンペーンや情報発信を通じて、国民の環境意識向上を図っています。

- Keep New Zealand Beautiful: ゴミのポイ捨て防止やリサイクル促進、地域美化などを呼びかける国民的なキャンペーン。

- Gen Less (ジェン・レス): EECAが展開する、エネルギー消費を減らすための情報提供やアイデア共有を行うプラットフォーム。

- DOCの広報活動: 国立公園や保護活動の重要性、安全な楽しみ方などをウェブサイトやSNS、ビジターセンターを通じて発信。

- メディアでの報道: テレビ、ラジオ、新聞、オンラインメディアなども、環境問題を定期的に取り上げ、国民の関心を高めています。

これらの継続的な情報発信が、環境保全を社会全体の共通認識として定着させる上で重要な役割を果たしています。

グローバルな視点:環境問題におけるNZの役割

ニュージーランドは、国内の取り組みだけでなく、地球規模の環境問題解決に向けて国際社会でも積極的な役割を果たそうとしています。島国であり、独自の生態系を持つ国として、特に気候変動や海洋環境の問題には高い関心を持っています。

国際協力とパートナーシップ

ニュージーランドは、単独では解決できない地球規模の環境問題に対し、他国との協力が不可欠であると考えています。

- 太平洋島嶼国との連携: 気候変動による海面上昇などの影響を最も受けやすい太平洋島嶼国に対し、気候変動対策や防災、持続可能な開発のための技術支援や資金援助を行っています。

- 国際的な環境条約への参加: 気候変動枠組条約(パリ協定)、生物多様性条約、南極条約など、多くの国際的な環境関連条約に積極的に参加し、その義務を履行しています。

- 二国間・多国間での協力: 特定の環境問題(例:海洋プラスチック汚染、違法漁業対策など)について、関係国と協力して対策を進めています。

国際会議でのリーダーシップと発言力

ニュージーランドは、国の規模は小さいながらも、環境問題に関する国際会議(COPなど)において、先進的な取り組みや高い目標を背景に、積極的な発言を行っています。

- 野心的な目標の提唱: 自国のゼロカーボン目標などを例に、他国に対してもより高いレベルでの気候変動対策を呼びかけることがあります。

- 農業分野での貢献: 農業からの温室効果ガス排出削減に関する研究や知見を国際社会と共有し、議論をリードしようとしています。

- 南太平洋地域の代弁: 太平洋島嶼国の声を国際社会に届ける役割も担っています。

「クリーン&グリーン」な国家イメージは、こうした国際舞台での発言力を高める一因にもなっています。

環境技術の共有と途上国支援

ニュージーランドは、自国で開発・培ってきた技術やノウハウを、必要としている国々、特に開発途上国と共有することにも意欲的です。

- 再生可能エネルギー技術: 地熱発電など、得意とする再生可能エネルギー技術に関する知見や専門家を派遣するなどの協力を行っています。

- 持続可能な農業技術: 環境負荷の少ない農業技術や、気候変動に強い品種改良などの分野で協力を行うことがあります。

- 災害リスク管理: 自然災害が多い経験を活かし、防災や災害後の復興に関する知見を共有しています。

こうした技術協力や支援活動を通じて、地球全体の持続可能性向上に貢献することを目指しています。

まとめ:未来へつなぐニュージーランドの挑戦

ニュージーランドが「グリーン国家」として世界から注目される理由は、その美しい自然だけではありません。気候変動対策、再生可能エネルギーへの転換、プラスチックごみ削減、そして固有の生態系を守るための地道な努力など、国、地域、そして国民一人ひとりが環境保全に対して真剣に向き合い、行動しているからです。

2050年カーボンニュートラルや再生可能エネルギー100%といった野心的な目標を掲げ、SDGs達成に向けて具体的な政策を進める一方、エコツーリズムを通じて自然と共生する観光のあり方を模索し、学校教育や市民活動を通じて次世代へと環境意識をつないでいます。

もちろん、外来種問題や観光客増加に伴う環境負荷など、課題も残されています。しかし、問題から目をそらさず、科学的知見に基づき、国民的な議論を重ねながら解決策を探る姿勢こそが、ニュージーランドの強みと言えるでしょう。

ニュージーランドへの旅行、留学、移住を考えている皆さんも、ぜひ現地の取り組みに触れ、その一端を担ってみてください。マイボトルを持つ、ゴミの分別をしっかりする、エコツーリズム認証のあるツアーを選ぶ、ボランティアに参加するなど、できることはたくさんあります。美しい自然を守り、持続可能な未来を築こうとするニュージーランドの挑戦は、私たち自身のライフスタイルを見つめ直すきっかけを与えてくれるかもしれません。

さらに詳しい情報:

- ニュージーランド環境省 (Ministry for the Environment): https://environment.govt.nz/ (英語) – 環境政策全般に関する情報

- ニュージーランド環境保護省 (Department of Conservation – DOC): https://www.doc.govt.nz/ (英語) – 国立公園、保護活動、ボランティア情報など

- エネルギー効率・保全庁 (EECA): https://www.eeca.govt.nz/ (英語) – 省エネ、再生可能エネルギーに関する情報 (Gen Lessキャンペーンも)

免責事項: この記事はAIによって生成された情報を基に作成されており、可能な限り最新かつ正確な情報を提供するよう努めていますが、情報が古くなったり変更されたりする可能性があります。特に、料金や営業時間などの変動しやすい情報については、必ず公式サイト等で最新の情報をご確認ください。また、この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対するアドバイスではありません。内容は今後、個人の経験や追加情報に基づいて更新される可能性があります。